为扎实推进生命健康教育科普实验开展,确保后续面向小学生的科普活动专业、高效,9月28日,健康医学院健康科普团队负责人张秋莹组织核心成员,开展了以“观察甲垢、牙垢微观世界”为主题的显微镜实验预作活动,为即将到来的校园科普活动筑牢实践基础。

活动伊始,科普团队成员围绕实验核心目标展开深入研讨。大家聚焦“如何让小学生直观理解卫生健康与细菌的关联”这一关键问题,对实验标本的选用标准、实验试剂的配比要求、实验仪器的操作规范等内容进行反复推敲,最终确定了科学合理的预作方案,为活动的顺利开展做好充分准备。

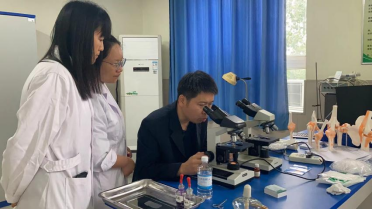

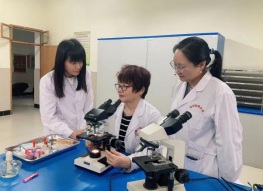

在实验操作环节,团队成员严格参照既定流程逐步推进,却在标本染色、显微镜油镜使用等关键步骤遭遇难题——染色不稳定,油镜操作时镜头保养与清晰度调节也出现困惑。为及时解决问题、提升实验专业性,团队特别邀请张海林教授、刘安丽教授莅临指导,两位专家的细致讲解为实验突破瓶颈提供了关键支持。

张海林教授结合自身丰富经验,围绕显微镜使用技巧展开专项指导。他着重强调油镜使用的核心要点:“油镜作为高倍观察的关键设备,镜头保养直接影响观察效果,操作时务格外小心,避免镜头磨损。”针对标本染色这一难点,他更是给出具体可操作的解决方案:“冲洗染液时,先滴少量清水与染液充分混合,再用细小缓流的自来水从玻片上端轻柔冲洗,直至染液颜色逐渐变浅,这样能有效防止标本被冲掉;吸干水分时,将玻片放在吸水纸中央,把吸水纸折叠后轻轻按压即可,千万不能来回涂擦,否则会破坏标本结构。”

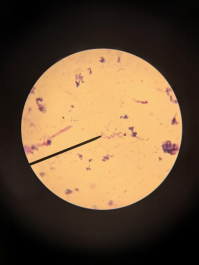

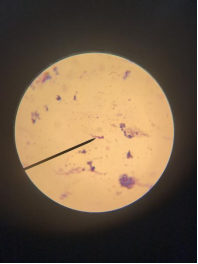

刘安丽教授则聚焦“菌体观察”核心目标,从专业角度解读实验关键:“镜下识别细菌时,要重点关注球菌的圆形形态、杆菌的杆状特征,染色处理会让菌体轮廓更清晰,但染色时间和浓度会直接影响观察效果,大家一定要精准把控。” 同时,她反复强调标本合格的重要性:“高质量的标本是实验成功的基础,只有标本采集规范、处理得当,才能让后续观察达到预期效果,也才能让孩子们真正通过实验理解卫生健康知识。”

在两位教授的悉心指导下,科普团队成员重新梳理实验流程,针对染色、镜检等环节进行优化调整。再次操作时,大家严格遵循专家建议,精准控制染色时间与冲洗力度,细致规范显微镜操作,实验效果显著提升——镜下的球菌、杆菌形态清晰可辨,甲垢、牙垢中的细菌分布情况直观呈现,为后续科普实验的开展积累了宝贵经验。

此次预作活动,不仅让健康科普团队成员全面掌握了显微镜操作技巧、标本采集规范、染色处理要点及菌体观察方法,更让大家对“如何将专业知识转化为小学生易懂的科普内容”有了更深思考。团队成员纷纷表示,将以此次预作为基础,进一步优化科普实验设计,用生动有趣的形式引导学生探索微观世界。

相信在后续汝河新区小学的科普活动中,任教老师将以专业的引导、有趣的实验,带领孩子们感受显微镜下的“新世界”,在培养学生观察能力与科学探究兴趣的同时,帮助他们建立“勤洗手、护口腔”的卫生意识,让健康理念深深扎根在孩子们心中。