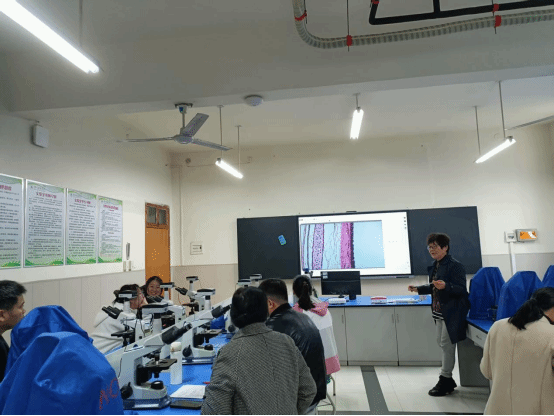

为持续提升本科实验教学质量,深化课程内涵建设,10月15日上午,组胚与病解教研室在522实验室成功召开了本学期《组织胚胎学》第二次实验课集体备课研讨会。会议由刘安丽教授主持,教研室全体教师参加。

本次集体备课聚焦“基本组织”模块的教学优化,围绕核心实验内容的科学增设与不同专业人才培养特色的精准融合两大核心议题展开深入研讨,旨在构建更具专业特色、紧密对接临床需求的实验教学体系。

一、深度解析新增切片,夯实教学根基

会上,刘安丽教授对拟重点增设的7张切片(疏松结缔组织、骨组织、软骨组织、皮肤、平滑肌、心肌、脂肪组织)进行了系统讲解与示范教学。她不仅剖析了各组织的结构特点与功能联系,更引导教师们解读切片背后的“形态语言”,从静态图像中理解动态生命过程。通过集体学习,教师们深化了对基本组织微观结构的认识,拓展了知识维度,为高质量开展实验教学奠定了坚实基础。

二、融合临床思维与课程思政,强化育人导向

研讨中,教师们深入探讨了实验教学与临床应用的有机衔接策略。特别强调在教学中需强化临床思维启蒙。借助脂肪组织切片的教学,巧妙融入国家“健康管理年”、“体重管理年”等重大健康战略的思政元素,引导学生关注代谢性疾病成因、慢性病防控等现实问题,切实增强其作为未来医疗卫生人才的社会责任感与“大健康”意识。

三、明确专业差异化教学路径,实现精准施教

会议进一步明确了针对不同专业背景学生的差异化教学策略,同时,配套制作专业化的教学课件,确保“因材施教、精准施教”落到实处。策略具体如下:

1.影像学专业: 增加与影像诊断密切关联的标本展示内容,例如疏松结缔组织、骨、软骨。

2.康复治疗学专业:侧重增加与运动系统功能康复及功能评定相关的标本内容,例如骨、软骨、疏松结缔组织、皮肤。

3.护理学专业:补充与临床护理实践紧密联系的标本观察点,例如皮肤、平滑肌、心肌。

此次集体备课不仅是一次教学内容的精研细磨,更是一场教学理念的碰撞与升华。教研室将以此次会议为契机,持续推进实验教学改革,着力提升课程育人实效,为培养理论基础扎实、实践能力突出、临床思维敏锐、富有社会责任感的卓越医学人才贡献力量。